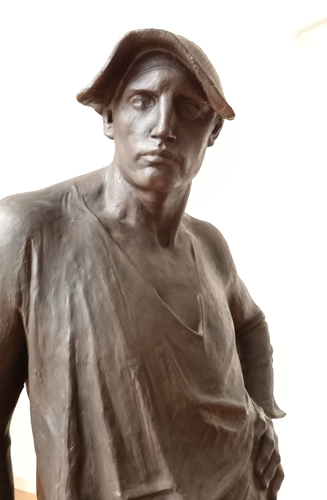

| Actéon,

c'est un chasseur qui a eu le malheur de surprendre Artémis, déesse de

la chasse, prenant son bain. Bref, vous l'avez compris, elle l'a mal

pris et a transformé Actéon en cerf. Le malheureux archer n'a pas eu le

temps d'achever sa métamorphose que ses chiens l'avaient déjà dégusté.

Eh voilà, maintenant j'ai envie

d'un steak, c'est malin. De

retour à leur caverne, les chiens attendaient le retour de

leur

maitre... que Chiron son mentor remplaça par une statuette à son

effigie. Un bronze d'André Arbus (1963) vu au musée de la Nature et de la Chasse. |

| Vingt

ans. Elle aura attendu vingt ans la Péné. Ulysse a fait la Guerre de

Troie pendant 10 ans et s'est perdu encore 10 ans avant de retrouver

Ithaque. Il faut dire que Poséidon avait mis un certain nombre

d'obstacles sur son chemin. Pendant ce temps-là, elle s'occupait comme

elle pouvait... parait qu'elle bossait chez Phildar... Antoine

Bourdelle n'a pas cherché ses modèles bien loin... la tête est celle de

son épouse et la posture, celle de sa maîtresse. Un bronze d'Antoine Bourdelle (1912) vu au Musée Bourdelle. |

| Les

Égyptiens avaient peur des hippopotames du Nil, et donc le vénéraient,

histoire de... Pas fous, les Égyptiens ! Comme il vivait dans

l'eau, c'était aussi un symbole de vie, un dieu protecteur des

accouchements, et une protection pour l'au-delà, ce qui fait qu'on a

trouvé ces figurines dans des tombeaux. Mon seul dessin plus grand que

l'objet original qui plafonne à 5 centimètres grand max. Petit Noun ! Une terre cuite peinte qui date d'il y a 4000 ans, vue au Musée du Louvre |

| Ayutthaya,

c'était la capitale du Siam... Imaginez une île couverte de temples de

bois peint, de tissus, de stuc, de fleurs et de beaucoup

d'or...

On est au temps de Louis XIV, qui d'ailleurs y avait été invité. Mais

alors, pourquoi ces ruines ? Parce que les Birmans ont tout cramé, ont tranché la tête des centaines de Buddhas et finalement, ça m'arrange, parce que je ne sais pas dessiner les têtes. N'empêche, depuis, les Birmans sont devenus bouddhistes... Tout ça pour ça. Une statue vue à Ayutthaya |

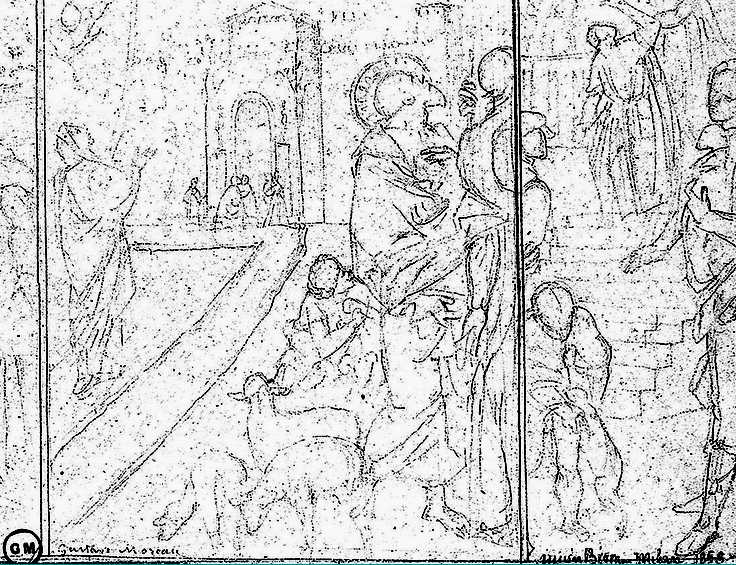

| Gustave

Moreau a fait plus de 300 dessins d'Hercule (et le Lion de Némée, et

les oiseaux du lac Stymphale, et le Sanglier d'Érymanthe, et la biche

de Cérynie, Hercule font du ski...). Il a l'air fier le gars Hercule.

Il croit sûrement que tuer l'Hydre de Lerne est une partie de plaisir,

alors que c'est quand même la sœur de Cerbère et du Sphinx, tous

enfants de Typhon (ou Taï Phong aussi)... Il ne se doute pas qu'à

chaque fois qu'il tranchera une de ses neuf têtes, il en repoussera

trois pour le prix d'une. Faut dire qu'Hercule, c'est l'homme le plus

fort du monde, pas le plus malin. Un dessin à l'encre (1876) vu au Musée Gustave Moreau |

| Un

secrétaire, ça sert à ranger des secrets. J'ai adoré le mien. Quand le

secrétaire est un rhinocéros, les secrets sont bien gardés. Celui-ci,

exposé au Musée des Arts Décoratifs, est l'œuvre de François-Xavier

Lalanne, un sculpteur auquel on doit aussi un célèbre homme à

la tête de chou.

Un très bel objet, Maryse, très pratique vu que les œuvres de ce musée

sont décoratives mais pas seulement... c'est le musée des chaises, des

fourchettes, des bureaux et des radiateurs. Njut ! Un meuble de bois et laiton (avec une vraie corne) de François-Xavier Lalanne (1966) vu au Musée des Arts Décoratifs |

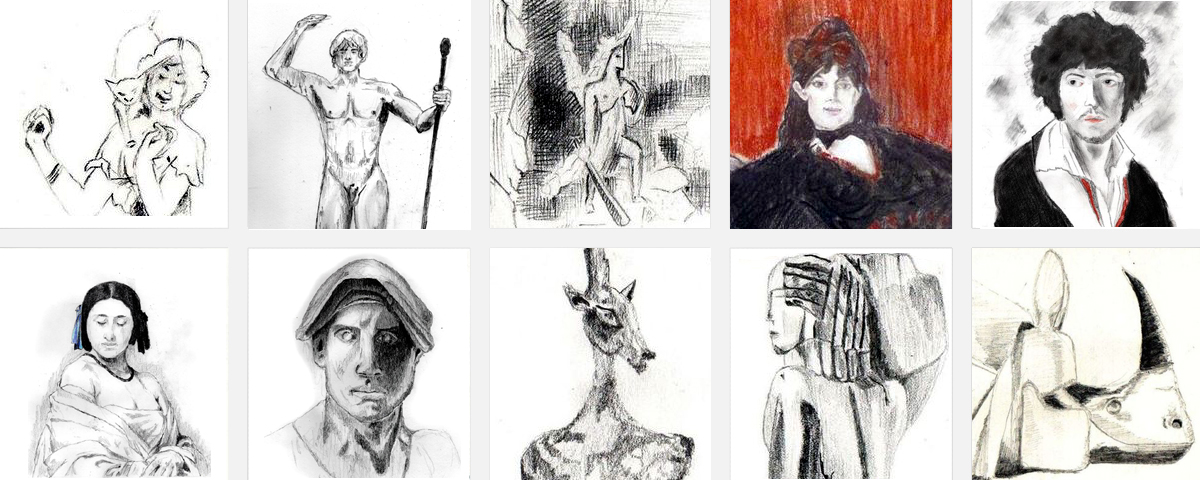

| C'est

l'heure de la pause. |

| Attention

censure... Cette dame-ci porte toute son attention au petit oiseau de

ce

monsieur-là, c'est un tableau très très coquin de Jean-Baptiste Pater

(et

trois avés), un élève de Watteau (Watteau). Évocation galante des

scènes de la vie rurale, le tout dans des habits pleins de plis (c'est

relou à dessiner les plis). Un tableau (+/- 1730) vu au Musée Cognac-Jay |

| En

voilà une belle danseuse céleste. Dans la série j'apprends un mot :

ceci est une antéfixe. Ça sert à caler les tuiles. Au faîte, c'est très

joli. Celle-ci est au Musée Guimet et provient d'un temple Cambodgien

aujourd'hui en ruines, qui a servi de modèle à Angkor. Une sculpture en grès d'il y a mille ans, vue au Musée Guimet |

| Pendant

que je croquais

ce faucheur, deux mamies discutaient : "Quelle idée de faucher

tout nu ! Bon, il se protège un peu quand même... C'est pas désagréable

aux yeux...". Je ne sais pas si le sculpteur bourguignon

Eugène

Guillaume s'y attendait. Un nom que je ne connaissais pas, il a

cependant orné le Louvre, la Fontaine St-Michel et la façade de l'Opéra

de ses statues, alors il est loin de nous être étranger finalement. Un bronze d'Eugène Guillaume (1849) vu au Musée d'Orsay |

| Le tableau s'appelle Tyrtée chantant pendant le combat. Je ne sais plus qui combattait contre qui, mais ceux qui devaient gagner ont envoyé Tyrtée, un vieux prof borgne, boiteux et moche pour galvaniser les troupes de ceux qui devaient perdre - pour se moquer d'eux parce qu'ils avaient demandé un poète - et finalement ceux qui devaient perdre ont gagné. Oui, je sais, je raconte mal, mais je vous les livre les mots un peu comme il me viennent. Bref, ce n'est pas Tyrtée que j'ai représenté mais un soldat mourant qui visiblement, regrette que Tyrtée ne soit pas intervenu plus tôt. Les femmes se plaisent, disait Tyrtée, à contempler le jeune homme resplendissant et debout : il n'est pas moins beau lorsqu'il tombe au premier rang. Mouais... Ce n'est pas moi qui le dis, mais Châteaubriand. |

| Déçu

par ce dessin, je l'ai

recommencé après un peu plus de boulot sur

les proportions. Un tableau (commencé en 1860, toujours inachevé 38 ans plus tard à la mort du peintre) vu au Musée Gustave Moreau |

| Willette,

c'est

Montmartre, la Commune, la Cigale, Le Moulin Rouge et bien sûr le Chat

Noir. Pour changer, en voilà un blanc. Un tableau (1883) vu au Musée de Montmartre |

| Belle

Endormie,

n'est-il pas ? Dod Procter était peintre,

elle est venue s'installer à Paris en 1910 pour apprendre auprès des

Impressionnistes. Elle a peint ici la fille d'un pêcheur des

Cornouailles. La presse s'est entichée de la peintre, s'est emparée du

tableau et Procter s'est retrouvée à peindre des dizaines de jeunes

filles endormies. Prisonnière du buzz... Un tableau vu à la Tate Modern de Londres |

| Laissez

moi vous présenter le Dieu de la Rivière...

Bon, je n'en sais pas vraiment plus sur lui. On l'a trouvé

dans les ruines d'un temple d'une société secrète sur les bords de la

Tamise. À cause de la montée des eaux, le plancher du temple

était régulièrement surrélevé et des ornements se sont vite retrouvés

dans le sous-sol... Où comment devenir le dieu de la rivière

souterraine... Un marbre du IIème siècle vu au Museum of London |

| Après

le Dieu de

la Tamise,

voici une porteuse d'eau... Cette page n'obéit à aucun ordre mais là au

moins c'est logique. Zadkine a d'ailleurs étudié à Londres. Mais aussi

aux Beaux-Arts à Paris, comme quoi y'a pas de règles. Difficile donc de

savoir où cette cruche est allée à l'eau, d'autant plus

qu'elle

est en noyer... C'est ballot. Une sculpture sur bois de noyer (1923) vue au Musée Ossip Zadkine |

| Adam,

Adam, rien

n'est moins sûr, je vois plus des rubans qu'un serpent... l'œuvre n'est

pas titrée et je ne

l'ai pas retrouvée dans l'inventaire des dessins. Le dessin original

est plié dans un panneau que le Musée ouvre très rarement... Ça

pourrait aussi bien être Jésus, Jason, Saint Sébastien,

Orphée, Narcisse ? Et puis Adam avec un nombril, franchement... Un an a passé, et je sais maintenant que c'est Hercule, une étude pour Hercule et les Vices, et je comprends beaucoup mieux la posture. Un dessin vu au Musée Gustave Moreau |

| "De

tous les créateurs dont les

chefs-d'œuvre défient le temps et modèlent le visage de notre

société, Ludwig Van Beethoven est certainement celui dont chacun

d'entre nous recrée pour son propre compte avec le sentiment

de

la plus absolue certitude." Boucourechliev. Rien à ajouter. Bon, si, d'accord. Fidus faisait des dessins hyper Art-Nouveau, complètement hallucinés, psychédéliques avant l'heure. Représenter Beethoven comme un génie tout-puissant et imperturbable c'est sûrement faux, mais visuellement, ça marche ! En voyant son regard ici, j'entends des cuivres et des timbales, et vous ? Un dessin de Fidus, vers 1888, vu à la Philharmonie de Paris |

| J'ai

lu que ce portrait était un des plus aboutis du XIXème siècle. Je n'en

sais rien moi. Mais ce qui est sûr, c'est que la virtuosité de Manet

est partout. Le rouge et le noir à la Vélasquez sont bien là aussi.

Manet, il la connaissait bien la Berthe. Elle était peintre,

aquarelliste, elle a été son modèle pendant 6 ans, elle a épousé son

frère. Elle a exposé au Salon Académique puis à tous les Salons

Impressionnistes. Le tout sans jamais avoir

été aux Beaux-Arts parce qu'on n'y enseignait pas aux dames. Ça ne l'a

pas empêchée de prendre des cours particuliers avec Corot. Na

! Un tableau (1873) vu au Musée Marmottan-Monet |

| Elle

n'a pas eu

de chance Léda... D'abord, elle a attiré les faveurs de Zeus (c'est

lui, là, métamorphosé en cygne, qui l'a déflorée), ce qui

immanquablement attire la jalousie d'Héra. Ensuite, elle a accouché de

deux oeufs, un de Zeus et un de son mari, le roi de Sparte. Parmi ses

enfants, les célèbres Hélène de Troie, Castor et Pollux. Mais ce n'est

pas ça qui l'aida, Léda ! Elle n'a jamais pu légitimer

son union avec Zeus, et encore aujourd'hui elle lui tourne autour .

Comprenez : Léda est le nom d'un satellite de Jupiter. Castor et

Pollux, quant à eux, forment la constellation des Gémeaux. Un magnifique carton vu au Musée Gustave Moreau |

| Il

existe

à Clichy un parc assez sympa. Un mini parc Montceau. Quelques

rares statues attirent l'œil, particulièrement cette Nymphéa. Je n'ai

rien trouvé sur le sculpteur, mis à part son nom : Gaussé. Ce

qui est toutefois assez flou. On en sait un peu plus sur le parc, légué

à la ville par la veuve de Léo Delibes, compositeur clichois. Une sculpture vue au Parc Salengro |

| Héraclès

est l'homme le plus fort du monde mais pas le plus futé... aussi, quand

Thespios l'invite à passer 50 nuits avec sa fille pour le remercier

d'avoir sauvé sa cité d'un lion dangereux, Héraclès ignore que Thespios

a 50 filles et qu'il désire une armée de 50 soldats ayant hérité de la

force de leur père. Héraclès honora les 50 sœurs sans s'apercevoir de

rien. Dans la version de Gustave Moreau, Héraclès doit s'unir avec les 50 filles en une nuit et sur le tableau, ça le laisse perplexe... d'autant qu'il n'a que 18 ans lors de cet épisode. Voici un nu féminin, un des nombreux travaux effectués avant le tableau, sur lequel Gustave Moreau a passé 30 ans... Un dessin vu au Musée Gustave Moreau |

| Europe

ne peut détacher son regard de ce taureau blanc. Il faut dire qu'il

s'agit d'une des nombreuses métamorphoses de Zeus. Pour la protéger de

son épouse jalouse Héra, il l'emmène à travers les flots de la

Méditerranée sur l'île où il a passé son enfance, la Crète. Comprenez

par là que l'Europe est placée sous la protection du plus puissant des

Dieux. Leur fils Minos, fera parler de lui dans toute la Crète et

au-delà. Un dessin vu au Musée Gustave Moreau |

| Narcisse,

c'était un gars du genre à s'envoyer des

fleurs. Beau et fier. Il éconduisait nymphes et jeunes gens. C'est lui

qui a repoussé les avances de la nymphe Écho et

poussé son soupirant Ameinias au suicide : Narcisse ne

pouvait aimer que lui-même. Ou sa propre image. Image reflétée par

l'eau

d'une source, près de laquelle il se figea sous la forme d'un narcisse,

ne pouvant vivre d'autre passion il mourut à se mirer. Un dessin à la pierre noire vu au Musée Gustave Moreau |

| Un dessin à l'encre vu au Musée Gustave Moreau |

| Bourdelle

savait que si les artistes ne représentaient

plus de

figures mythologiques, plus aucun adulte ne raconterait de mythes aux

enfants, et ce serait la mort de la mythologie. Ce Chiron

mourant

en est la parfaite illustration. Cependant, Chiron (qui a beaucoup appris à Jason, Héraclès, Achille, Actéon...) était immortel... alors que lui est-il arrivé ? Il a reçu une flèche perdue d'Héraclès qu'il aidait justement à combattre d'autres centaures. Condamné à une douleur sans fin, il reçut de Zeus le droit de pouvoir quitter ce monde... il serait devenu la constellation du Sagittaire. Un plâtre de 1911 (que j'ai eu beaucoup de mal à dessiner) vu au musée Antoine Bourdelle |

| Une

Vénus qui sort du bain

et se sèche... C'est drôle vu qu'elle est née dans l'eau, déjà adulte

et nue. Le temps passant, on dirait bien qu'elle est devenue frileuse

et un tantinet pudique. Ce qui ajoute un certain nombre de plis

difficiles à sculpter comme à dessiner ! Une déesse de la beauté

représentée plutôt comme une femme naturelle avec son sourire malicieux

et des bourrelets, disait-on lors de la première exposition de cette

sculpture. Une grande beauté, c'est sûr. Pour compenser, j'ai raté au

moins les deux pieds et un genou. Un marbre de Christophe -Gabriel Allegrain (1767) vu au Louvre |

| Mon

premier moustachu. Auparavant, les peintres ne peignaient que des

saints, des riches ou des dieux. Ce qui réduisait

considérablement le nombre de sujets finalement. Merci au XIXème siècle

d'avoir permis l'apparition sur les toiles de personnes qui ressemblent

plus aux ancêtres de ceux qui vont les voir dans les musées bien des

années plus tard. Ce fort des Halles n'est pas fatigué de se coltiner

son sac de farine depuis 1885. Coltiner, parce que le chapeau

plat sur lequel ils posaient leur charge s'appelle un coltin. Le

peintre est assez récent pour être vu avec

tabouret et chevalet sur des vieilles photos parisiennes. Une huile sur toile de Louis Carrier-Belleuse (1885) vue au Petit Palais |

| Un

Américain à Paris... Ce

danseur aurait dû se retrouver à Washington dans un ensemble de

plusieurs personnages, mais le projet n'a jamais abouti. L'avantage,

c'est qu'il existait une maquette originale de 1973 taillée dans du

polystyrène, on a donc pu mouler en résine un grand format (4 mètres)

vingt-cinq ans après la mort de l'artiste. Ce qui est

commode,

pour un Dubuffet. Ce style, fait de bleu, rouge et blanc cernés de noir a été décliné en petits dessins au feutre, vêtements, décors et même en bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés. Carrés, mais sans le moindre angle droit. Un moulage en époxy peint de Jean Dubuffet (1998) vu au Jardin des Tuileries |

| Cincinnatus,

c'était un

mec qui voulait seulement labourer sa terre et qu'on ne l'embête pas.

Cependant, à deux reprises, sous prétexte qu'il était excellent

magistrat, fin stratège et plutôt habile à convaincre les foules, Rome

lui donna les pleins pouvoirs (ça s'appelait une dictature,

et ça a duré 16 jours suivis de l'abdication de Cincinnatus).

Aujourd'hui, on n'en fait plus des comme ça. Des dictatures je veux

dire... Cincinnatus est donc devenu un symbole du sens des responsabilités dénué de toute volonté débile de régner toute sa vie et de cumuler les mandats. C'est un des premiers surnoms d'Edward Snowden aussi. Un marbre de Denis Foyatier (1833) vu au Jardin des Tuileries |

| Zéphyr,

c'est le

vent de l'Ouest. Dans le tableau de François Gérard, il semble

cependant venir d'un peu partout et sa caresse est

invisible ...

Flore, absolument pas invisible et qui n'a rien à cacher, se laisse

chatouiller en multipliant tout autour d'elle des fleurs plus vraies

que nature. On n'est pas encore en 1800 et pourtant ce globe sur lequel

elle s'ébroue m'évoque déjà Magritte. Du pur génie... À part ça, le Gérard, il peignait surtout des portraits à la cour, donc des gens franchement habillés. Ah oui, Zéphir, ça existe aussi avec un i, mais c'est le singe de Babar. Une huile sur toile de François Gérard (1787) vue au Musée de la Vie Romantique |

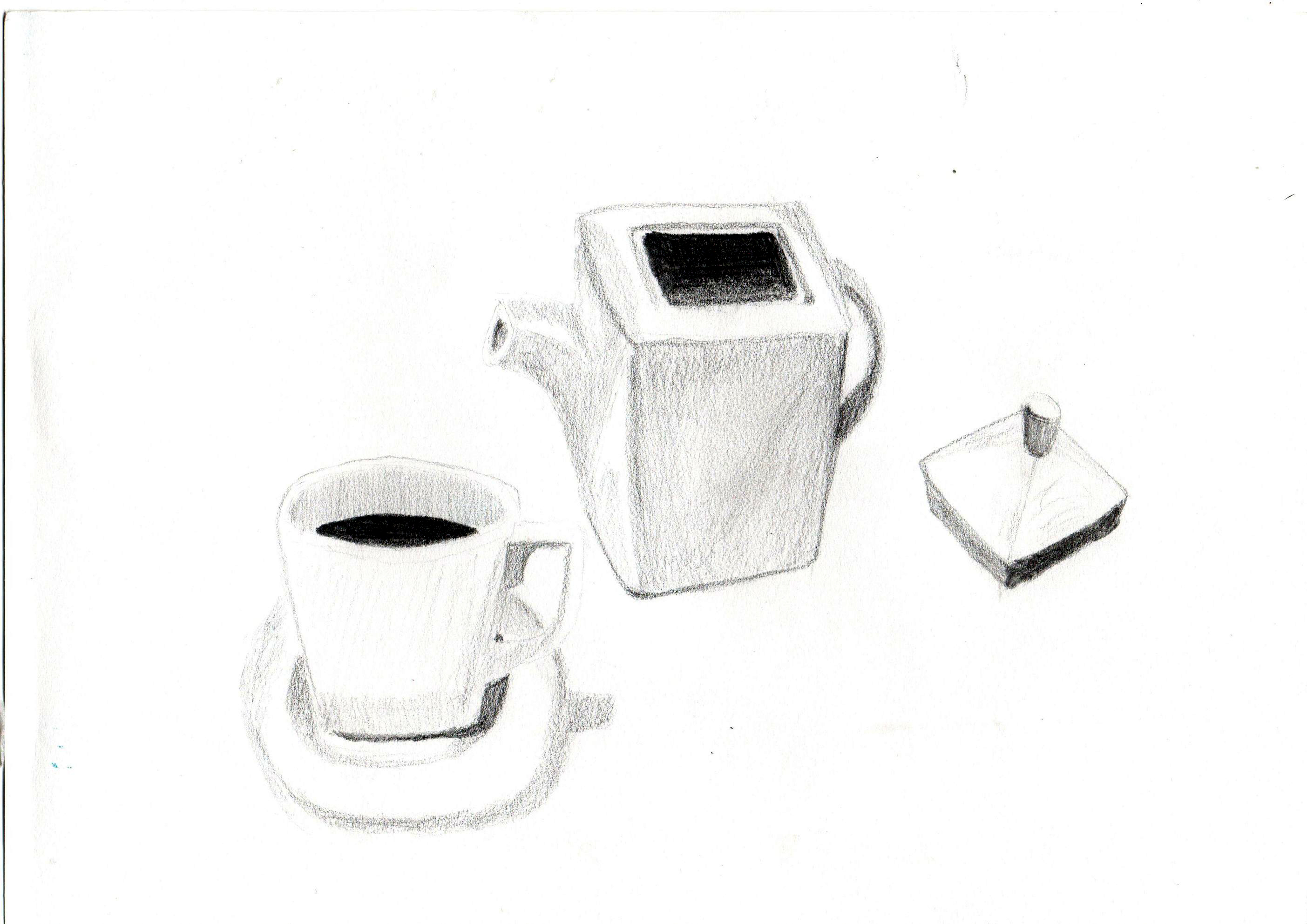

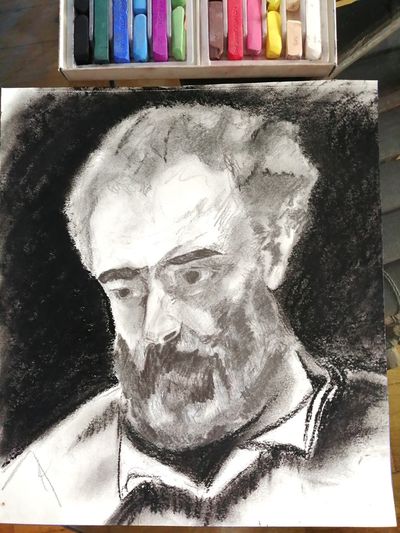

| Il

s'agit de mon premier Renoir. Mais pas d'un Renoir. Les modèles, ça coûte cher. C'est pourquoi Renoir et Bazille, colocataires rue de la Condamine avaient pris l'habitude de se peindre l'un l'autre. Ici à larges touches, que j'ai bien bien envie de réessayer au pastel. Dans tous les cas, je dois le refaire, il n'est vraiment pas assez ressemblant... On a peu de toiles de Bazille, le seul impressionniste à être né riche et mort jeune (28 ans). Une huile sur toile de Frédéric Bazille (1867) vue au musée d'Orsay |

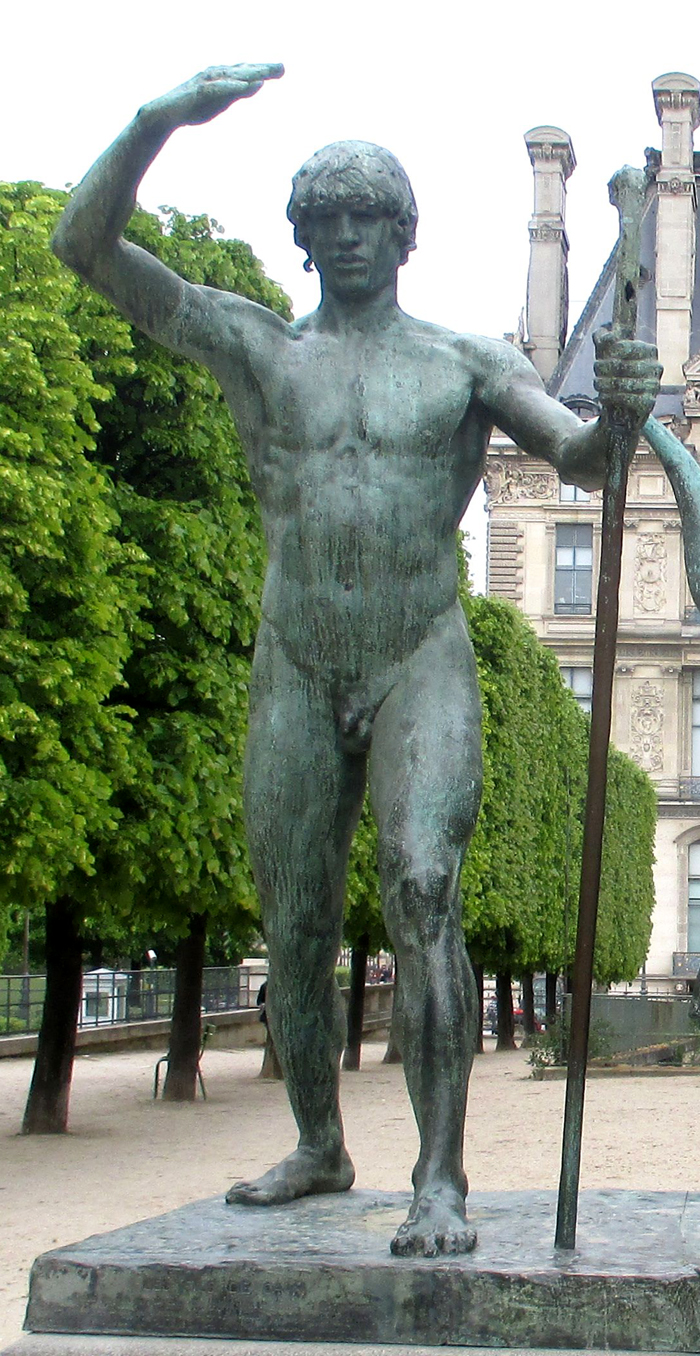

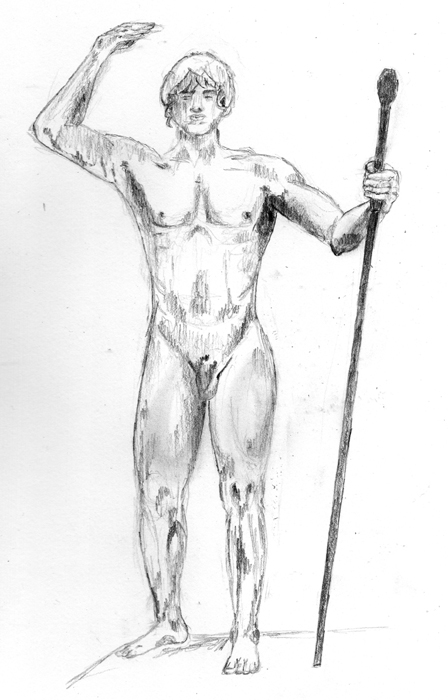

| Les

boulets... ! Auguste Rodin présentait ici sa première grande œuvre. Il rentrait d'Italie, et comptait bien devenir célèbre, d'autant plus qu'il avait déjà 37 ans... Il choisit pour représenter l'âge de bronze un soldat de 22 ans comme modèle, sans le moindre attribut préhistorique. Le nu, rien que le nu. Au final, il ne devra rester que de la matière et de la lumière. Il l'expose au Salon des Artistes français de Paris et là... La moitié des observateurs ne veut pas comprendre, s'interroge : qui est-ce ? Pas de lance, de peau de bête... allez savoir (les boulets !). L'autre moitié hurle à la tricherie : un corps si parfait a forcément été directement moulé sur ... tenez-vous bien ... un cadavre (oui oui ... les boulets je vous dis !). Rodin n'obtiendra pas de commande avant 3 ans, il ne pourra pas se payer autre chose qu'une écurie humide dans le 13ème pour entreposer ses fragiles sujets en terre, qui se fendront et éclateront hiver après hiver. Merci les boulets s'il ne reste plus grand chose des débuts de Rodin. Un bronze d'Auguste Rodin (1877) vu au Musée Rodin |

| Un dessin à la mine de plomb vu au Musée Gustave Moreau |

| Le

dictionnaire nous

indique que le rêve survient pendant le sommeil, au contraire de la

rêverie qui s'empare de nous en plein jour. Très romantique tout cela,

on pense immédiatement à Rousseau,

à Madame Bovary, à Debussy, mais si l'on s'en tient au regard de la

dame... j'ai l'impression que ce qui se trame va aller au-delà de la

rêverie, non ? Une huile sur toile d'Hippolyte Flandrin (1846), vue au Musée d'Arts de Nantes |

| Exercice

de style : prendre deux figures dans un musée et les mettre en scène... |

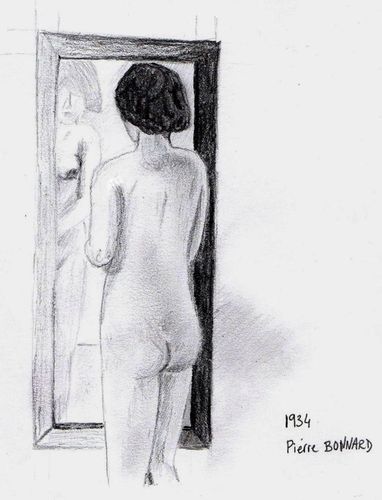

| Pierre

Bonnard a

peint sa compagne Marthe près de 400 fois en 30 ans. Pour Marthe, il

avait refusé les avances de Renée, qui avait fini par se suicider par

noyade. D'ailleurs Bonnard a peint beaucoup de baigneuses ou de femmes

se reflétant dans l'eau ou les miroirs... ça fait réfléchir... Mais c'est avec Maria que Pierre se maria. Marthe avait en effet menti sur son prénom, son âge, sa condition sociale. Débonnaire, Bonnard ne lui en voulut pas et continua de la peindre sous tous les angles, de dos, voire hors champ. Une huile sur toile de Pierre Bonnard (1934) vue au Musée d'Art Moderne de Paris |

| Vingt

ans après

l'abolition de l'esclavage de 1848, Jean-Baptiste Carpeaux éprouve le

besoin de poser la question. Rares sont les titres d'œuvres écrits à la

forme interrogative, et pourtant le grand public en a tant besoin... Ce buste a servi d'étude pour une fontaine du 6e arrondissement, autour de laquelle quatre personnages féminins représentent l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Europe portant la sphère céleste. Et là, plein de thématiques se télescopent : l'accès à l'eau potable prévu sous le Paris haussmannien, les débuts de l'ethnologie, l'injustice et les révoltes nées de la colonisation. Un plâtre (1868) de Jean-Baptiste Carpeaux vu au Petit Palais |

| Curieux...

pas de

pattes de boucs... Tel est faune, d'un autre monde, juste une

illusion... En tous cas, c'est comme cela que je me figure le Faune de

Mallarmé, celui qui a inspiré le Prélude de Debussy, vous savez, celui

d'après-midi. Dans sa main se trouvait un petit lézard, qui a

étonnament atterri tout près de la sculpture suivante. Loin d'être un

smart faune, il a le pied posé sur une tête coupée...

J'aimerais

bien en savoir plus ! Une pierre taillée de Félix Charpentier (1884), vu au Parc Monceau |

| La

mythologie a

toujours permis en douce de travailler les nus sans choquer. En 1908,

ce n'était plus le cas, mais pour exposer au Grand Palais on ne pouvait

être qu'académique. Voici notre terre-mère à tous, Gaia endormie,

recevant le baiser du soleil. Elle prend son temps pour s'éveiller, on

la comprend. Un calcaire taillé (1908) de Noémie Debienne, vu au parc Salengro à Clichy. |

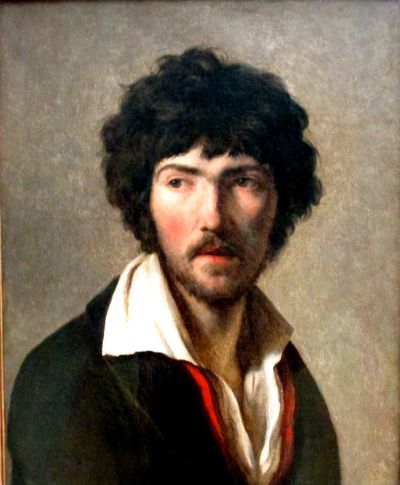

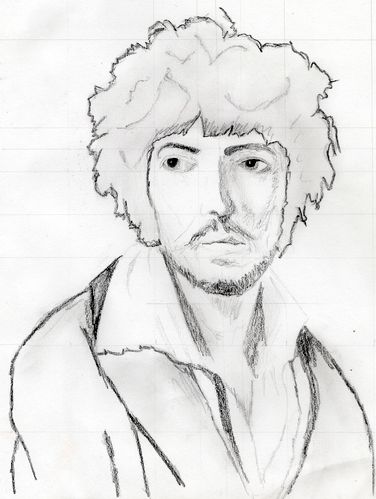

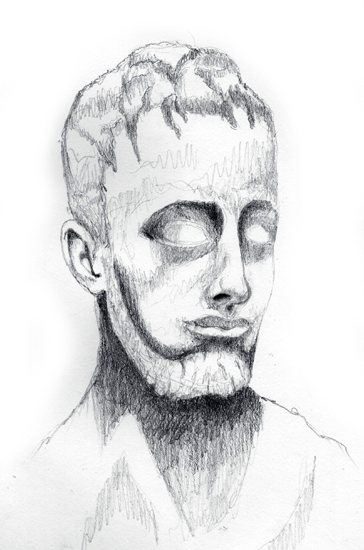

| Riesener

et Quays

sont tous deux élèves du peintre David. Quays est mort à 24 ans en 1802

et on ne connait de lui qu'un tableau et ce portrait. On peut lire

qu'absorbé par son art et les inspirations classiques, il se promenait

dans les rues de Paris en toge. Il

était à cette époque scandaleux de se laisser pousser la barbe et de ne

pas nouer sa cravate. Riesener est devenu portraitiste des familles

impériales et tsariennes et a guidé son neveu Eugène Delacroix au début

de son apprentissage. Une huile sur toile d'Henri-François Riesener (1797) vue au musée du Louvre |

| Le

Duc de Wellington

a défait Napoléon à Waterloo en 1815. Merci à lui, sans cela nous

serions les sujets d'une dictature impériale. Bref. À la mort du Duc,

Alfred Stevens fut chargé de sculpter deux groupes pour orner son

monument, et voici donc un détail de Valour and Cowardice, où la Valeur

écrase la Lâcheté sous un bouclier. Stevens était aussi designer et a

mis cette activité de côté pour réaliser ce monument qu'il n'aura

jamais vu achevé. Un plâtre d'Alfred Stevens (1857) vu au Victoria & Albert Museum |

| Héra,

Io, Danaé,

Léto, Europe, Alcmène, Léda, Métis, Maia et tant d'autres figurent

parmi les conquêtes féminines de Zeus. Les hommes aussi avaient ses

faveurs. On raconte ainsi que du haut de l'Olympe, Zeus avait frémi en

découvrant Ganymède, qu'il enleva aussitôt sous l'apparence d'un aigle.

Zeus voulant garder le berger près de lui, il fallait à

Ganymède une couverture - malgré la chaleur du

climat grec. Zeus

lui confia ainsi la tâche d'échanson - barman en d'autres termes -

chargé de servir aux Olympiens le nectar et l'ambroisie. Un marbre de Richard Westmacott (1811) vu au Tate Britain |

| Une

femme et un

homme dansent en suspension au-dessus de l'eau, entourés par les quatre

vents. Un énorme feeling façon sixties émane de cette fontaine : les

corps stylisés, leur sensualité et d'étranges coiffures de playmobils.

Placée dans Hyde Park lors de l'agrandissement de celui-ci, cette

fontaine rappelle le passé de cette parcelle - un réservoir d'eau

potable pour Buckingham Palace. Un bronze de Thomas B. Huxley-Jones (1963) vu à Hyde Park |

| J'ai

fait ce dessin la semaine où la station Jourdain était inondée... C'est

à en perdre la tête ! Une huile sur bois vue au Musée Gustave Moreau |

| Zeus

avait pris le

contrôle du monde en vainquant les Titans. Il avait toutefois reçu

l'aide de l'un d'entre eux, Prométhée. Prométhée était le

protecteur des humains, qu'il avait créés. Zeus les considérait comme

des rivaux, et préférait les maintenir dans le froid et la crainte.

C'est ce qui amena Prométhée à dérober le feu des dieux pour l'apporter

à ses protégés, qui apprirent à se chauffer, cuire leur nourriture et

éloigner les bêtes sauvages à l'aide des flammes. Le jugement de Zeus fut sans appel : Prométhée fut condamné jusqu'à la fin de ses jours à vivre enchaîné sur un rocher et se faire dévorer les entrailles par un aigle ou un vautour. Il y a ici trois métaphores : une métaphore très pieuse de la foi qui serait le seul rempart contre le matérialisme, une métaphore très romantique de l'artiste rongé par le doute toute sa vie, ou une métaphore très politique de la sagesse humaniste bouffée par la bêtise populaire. Ou un sauveur de l'humanité avant Jésus. Copieur ! Une huile sur toile (1868) vue au Musée Gustave Moreau |

| Héraclès

était

l'homme le plus fort du monde, mais ... pas le moins goujat... Après

avoir exécuté ses douze travaux (nombre symbolique, il y en a eu bien

plus) il se dirigeait vers une retraite tranquille avec sa femme

Déjanire. À l'approche d'un fleuve en furie, il choisit de faire

traverser d'abord ses armes et son butin, plutôt que sa femme, qu'il

confia à un centaure, Nessos. Mais un centaure est une créature sauvage et au milieu du fleuve, il tenta de s'emparer de Déjanire. Il reçut de la part d'Héraclès une pluie de flèches non sans avoir eu le temps de confier à Déjanire une fiole de son sang, lui promettant qu'il avait le pouvoir de lui ramener Héraclès en cas d'infidélité (un don héréditaire de papa Zeus). Déjanire accepta le cadeau de celui qui avait voulu la violer (elle n'est pas rancunière...) et quelques temps plus tard, elle versa le sang du Centaure sur une tunique qu'elle offrit à Héraclès pour s'assurer de sa fidélité. Le héros ayant trempé ses flèches dans le venin de l'Hydre de Lerne, il fut atteint dans sa chair à cause de la présence du poison dans le sang de Nessos. Paradoxe : Héraclès était immortel et donc condamné à vivre son immortalité dans d'atroces souffrances. Il alluma un gigantesque bûcher dans lequel il se jeta. Déjanire se suicida. Héraclès reçut alors la clémence de Zeus, qui l'accueillit définitivement dans l'Olympe en tant que dieu (et non plus demi-dieu) et lui offrit une nouvelle épouse, sa propre demi-sœur Hébé. Gustave Moreau a fait près de 80 études sur ce sujet avant de trouver la position voulue pour l'enlèvement. Un dessin à l'encre sur calque vu au Musée Gustave Moreau |

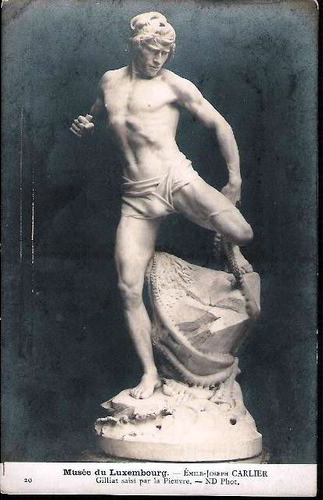

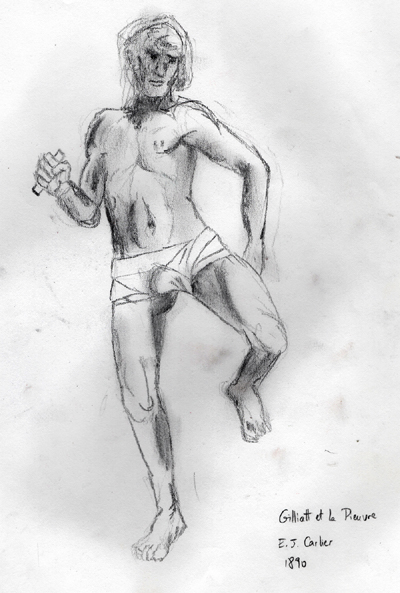

| Promis

à la nièce du propriétaire d'un navire échoué s'il récupérait le moteur

de celui-ci, Gilliatt accomplit sa mission de sauvetage, affronte une

pieuvre immense et pendant ce temps-là sa promise s'éprend d'un curé.

Je n'ai jamais été très bon pour résumer les livres de Victor Hugo,

désolé. Il en est tout autrement de ce marbre de Carlier, commencé en 1879 et achevé en 1890. Couteau à la main (le père de Carlier était coutelier à Cambrai), Gilliatt tente de se défaire de l'emprise de l'animal. Le romantisme, c'est pas fait pour être joli, et rien qu'à en voir le visage de Gilliatt, la contorsion devait être insupportable. Un marbre d'Émile Joseph Carlier vu dans la cour du Musée des Beaux-Arts de Lyon |

| Des

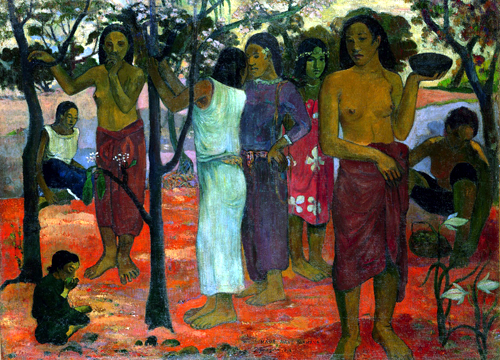

fruits, des fleurs, des enfants, des couleurs... et pourtant beaucoup

de mélancolie dans ce portrait. Il faut dire que Gauguin est malade,

ruiné et suicidaire. 1896, il a 48 ans, et n'a pas encore vendu le

moindre tableau à un musée. Ce tableau sera le premier, 10 ans

après sa mort, à l'opposé de la traduction française de son titre : Jours délicieux. Une huile sur toile (1896) vue au Musée des Beaux-Arts de Lyon |

| Mon

premier cheval, et malheureusement l'un des derniers. Il s'agit

d'un cheval sauvage de Mongolie dont les quelque 2000 représentants

actuels descendent de 13 survivants sauvés dans des zoos. Ce n'est pas

l'ancêtre du cheval domestique actuel, et il est fort probable que ce

soit lui qui soit figuré à Lascaux ... Dessiner un animal naturalisé

c'est plus simple à faire (à cheval), il ne bouge pas, l'apprenti

dessinateur ne crin rien...

J'aimerais pouvoir les observer en Lozère, là où on en a réintroduit

une quarantaine. Un cheval de Przewalski naturalisé, vu au Musée des Confluences à Lyon. |

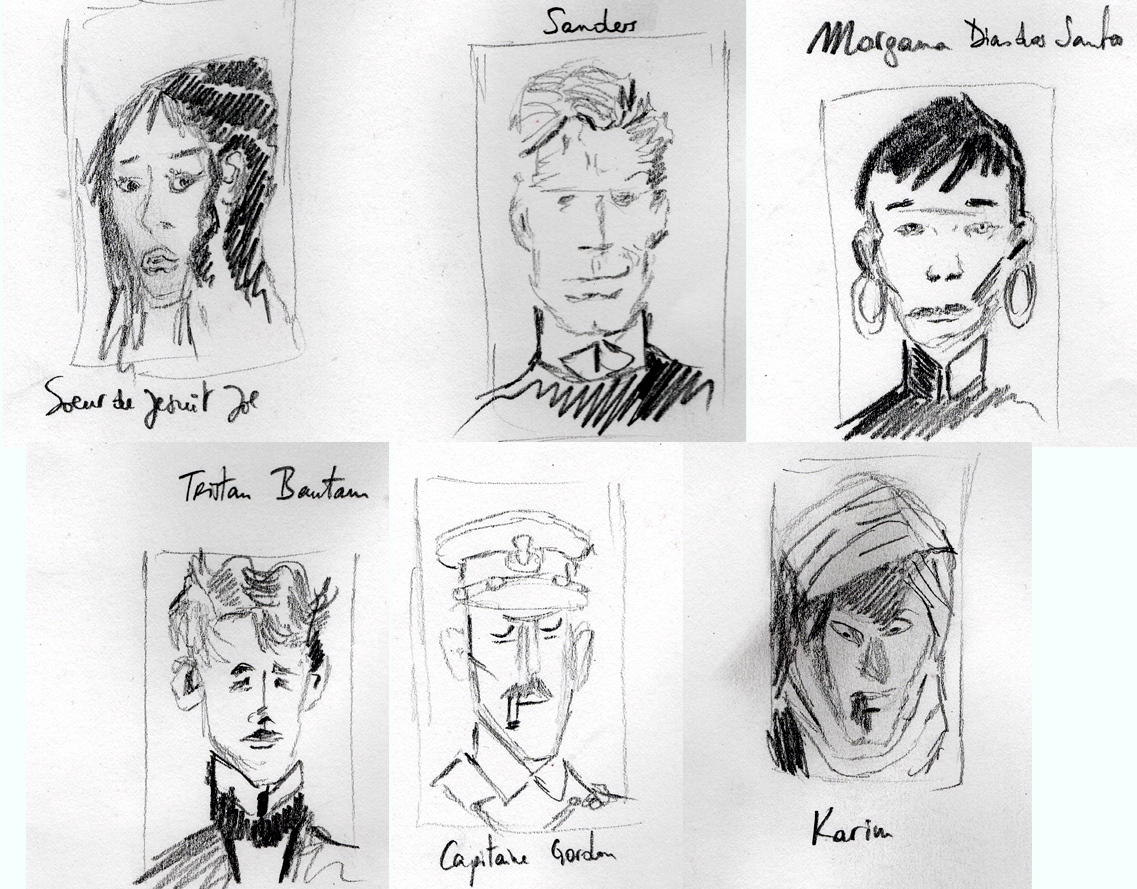

| Ma

première incursion dans la

BD sur cette page. Des dessins vus au Musée des Confluences à Lyon |

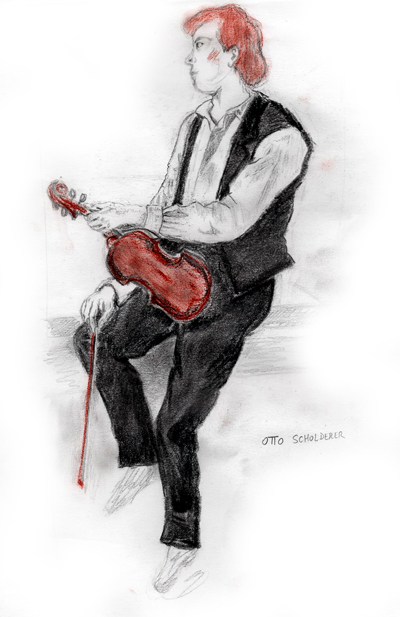

| Le violoniste

perdu dans ses

pensées qui abandonne ses gammes...

Quel sommet de romantisme ! On pense à Schumann, Goethe, Sherlock

Holmes aussi (il jouait du violon). Une huile sur toile (1861) vue au Städel Museum à Francfort- sur-le-Main |

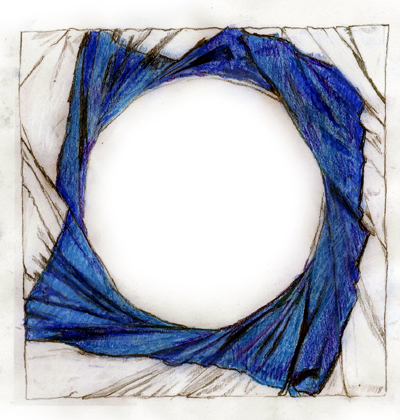

| Pour

une fois qu'un artiste cherche à mettre en valeur le mur qui accueille

son œuvre... Cette toile peinte plissée autour d'un cercle évoque

tellement de choses... un iris, une porte des étoiles, un trou de

balle... Une laque sur toile (1996) vue au MMK de Francfort-sur-le-Main |

| À Francfort,

pendant

que je tentais de dessiner cette sibylle, je voyais ricaner une dame

chargée de

guider les visiteurs dans le musée. Elle s'approcha et me dit : "on

dirait que la petite dame n'est pas trop contente de se faire

dessiner".

C'est sûr qu'avec ses sourcils levés et sa petite bouche pincée, ça lui

fait une drôle de moue. Rien de plus normal, pour une sibylle, d'avoir

deviné que j'allais avoir des difficultés à rendre les reliefs du grès.

Une hypothèse erronnée indiquait que c'était le portrait de Barbara

d'Ottenheim, une paysanne devenue châtelaine il y a 650 ans,

emprisonnée pour sorcellerie. Contre son grès... Un grès des Vosges (1464) vu à la Liebiegshaus de Francfort-sur-le-Main |

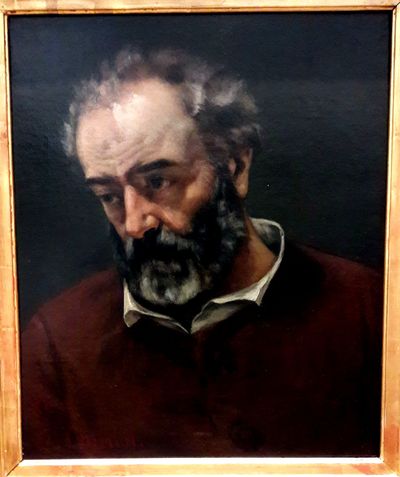

| Pauvre

Paul Chenavard ! Pendant que la France du XIXe devenait une République,

il a tu sa sensibilité catholique pour peindre des scènes laïques et

engagées. Puis la monarchie a été restaurée, alors il s'est remis à la

peinture religieuse. Puis ça a encore bougé bref ... il reste peu de

tableaux de lui mais subsiste le mythe du vieux peintre désabusé comme

dans ce portrait peint par Courbet, donné par le modèle lui-même au

musée de sa ville natale. Une huile sur toile (1869) vue au Musée des Beaux-Arts de Lyon |

| Voici,

dans un portrait un peu froid (forcément, le père de Derain était

glacier), la

nièce du peintre, qu'il aurait représentée plus de cent fois. Geneviève

Géry est née il y a cent ans (j'écris en 2019), a

été élevée par sa tante Alice, ancien modèle de Picasso et épouse

de Derain. Voici un de mes premiers essais de dessin complet aux pastels secs, j'ai essayé plus tard un gros plan sur le visage au crayon ci-dessous. Une huile sur toile (1931) vue au Musée de l'Orangerie |

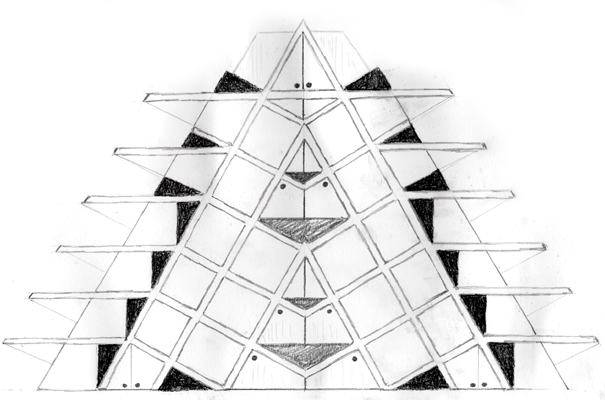

| Architecte,

Claude Parent a imaginé des aéroports, des théâtres, des hôtels, des

immeubles de bureaux, en cherchant souvent à faire basculer les angles.

On retrouve ce principe dans cette bibliothèque, qui sert aussi de

cloison et d'escalier. Il en existe cinq prototypes, tout en oblique et

en transparence, ça change un peu d'Ikea ! Mon deuxième essai de dessin de mobilier - après le Rhinocrétaire de Lalanne - et premier essai de dessin géométrique. Un meuble d'acier (2010) vu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine |

| Germaine Richier

a appris la sculpture auprès de deux anciens praticiens de Rodin,

Guigues (à Montpellier) et Antoine Bourdelle à Paris. C'est un an après

s'être installée dans son propre atelier qu'elle sculpte Loretto

I, ce bronze lunaire d'1m60, alors qu'elle n'avait pas encore déterminé

son style. Troublé par les reflets et les reliefs du métal, je n'ai pas

pu donner à mon dessin un rendu assez ressemblant... je le

recommencerai ! Un bronze (1934) vu au Musée Fabre de Montpellier |

| La matière, la

pensée et

la vie. Trois façons de laisser une empreinte. Ces trois descendants de

Caïn (fils, au sens large, plutôt

arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils) ont chacun leur façon

d'exorciser la violence de leur ancêtre. L'un est forgeron, l'autre

poète et le troisième est agriculteur. J'ai choisi de dessiner le

troisième. Paysan, berger, pas question de passer sa vie dans le

superflu, le superficiel. Veiller jour et nuit sur le troupeau, donner

la vie aux petits, éloigner les prédateurs... En 1942, le ministre de l'Éducation Nationale qui voulait flatter l'occupant nazi, a dressé une liste de statues en bronze à fondre pour deux raisons : récupérer les métaux et faire disparaître du paysage des grands hommes défenseurs de la liberté. Il n'était pas bon de répandre l'instruction, disait ce sinistre ministre. Victor Hugo, fondu. Jean de la Fontaine, fondu. Voltaire, Rousseau, Lavoisier, fondus. Je me demande s'ils ont fondu des savoyards ? Il reste à Paris quelques piédestals vides... Ambiance... Ce bronze de Landowski était sur la liste et a mystérieusement échappé à la fonte des grands hommes ! Un bronze (1903) vu au Jardin des tuileries |

Henner a surtout peint des miss rousses et des Jésus. Mais c'est quand il peignait ses neveux et nièces que je le préfère. Il y a dans son musée de superbes tableaux et dessins de Paul, Jules et Eugénie. Roux aussi, ça tombait bien. On a toujours besoin d'un roux de secours. Une huile sur toile (1866) vu au Musée Jean-Jacques Henner |

| Zadkine a

travaillé le

bois, le bronze, le ciment, la terre... Sur lesquels il gravait de très

profondes lignes... En traits en matières... Ici, les lignes deviennent

escaliers, fenêtres, étages, au service de l'architecture. Car

cette sculpture en plâtre de 61 centimètres seulement,

était destinée à être véritablement construite, à échelle monumentale. Un plâtre (1967) vu au Musée Ossip Zadkine |

| Constantin Meunier a commencé comme sculpteur à l'Académie de

Bruxelles. Après avoir rencontré Gustave Courbet, il est devenu peintre

réaliste. Bouleversé par le monde industriel, minier, agricole et

portuaire du XIXe siècle, il le peindra pendant trente ans, dans des

tableaux sombres et poignants à l'opposé de la sculpture académique. Trente ans plus tard, Meunier reviendra à la sculpture et loin de représenter des bustes de bourgeois il constituera un impressionnant ensemble de bronzes : laboureurs, puddleurs, carriers, abatteurs, portefaix, briqueteurs, forgerons... et ce marteleur. Sa maison-atelier près de Bruxelles est devenue un musée très complet. Un bronze (1886) vu à Bruxelles au Musée Constantin Meunier |

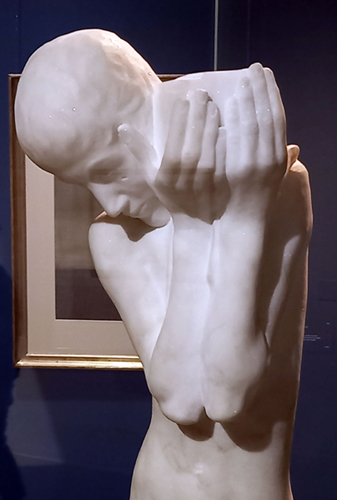

| Élève à

l'Académie de Gand, Minne consterne ses professeurs par les libertés

qu'il prend à l'égard des normes académiques. Humble, calme et

transporté par ses lectures poétiques symbolistes il représentera des

personnages fragiles, simples et introvertis, comme ce jeune pénitent

portant une relique. Exposé au Musée Fin de Siècle de Bruxelles, son marbre était si blanc que j'ai eu des difficultés à saisir les volumes et l'inclinaison du crâne. Un marbre (1897) vu au Musée Fin de Siècle à Bruxelles |

| Les trois

frères Flandrin ont étudié aux Beaux-Arts de Lyon puis à Paris avec

Ingres. Auguste, l'aîné, était portraitiste (métier tué par la

photographie un peu plus tard) pour apporter des revenus à la famille.

Le petit dernier, Paul, est connu pour ses paysages qui ont témoigné

des transformations de son siècle (il a vécu presque 100 ans). Mais

cette Florentine a été peinte par Hippolyte. Enfin de face, car les

modèles étant chers, Paul l'a peinte en même temps de profil... Ingres étant directeur de la Villa Médicis à Rome, les Flandrin ont rejoint leur professeur en Italie. Ils ont appris auprès de lui le nu antique, le drapé, et certaines libertés anatomiques. L'anatomie généreuse de cette Florentine est-elle cachée ou révélée par ce drapé ? À vous de voir ! Hippolyte Flandrin est lui-même devenu professeur aux Beaux-Arts et se voyait commander d'immenses peintures pour les églises vidées de leurs toiles à la Révolution. Une huile sur toile (1840) vue au Musée des Beaux-Arts de Nantes |

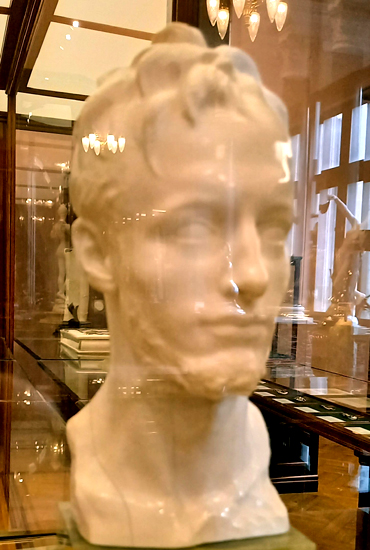

| Jean-Jacques

Rousseau a écrit son Émile, Victor Rousseau a sculpté ce jeune homme.

Rousseau a appris à tailler la pierre dès 11 ans sur le chantier du

Palais de Justice de Bruxelles puis dans l'atelier Houtstont où passait

souvent Auguste Rodin. Ce buste est bien loin des sculptures monumentales et s'inscrit parfaitement dans les collections art nouveau / art déco du Musée d'Art et d'Histoire de Bruxelles auprès de Dunand, Sandoz, Lalique, Daum et Horta. Un marbre (1897) vu au Musée d'Art et d'Histoire de Bruxelles |